Alte Schriften

Alte Schriften

Unsere Schrift ist ein wichtiges Kulturgut für uns alle. Sie wird im Alltag so selbstverständlich genutzt, dass uns gar nicht bewusst ist, wie vielfältig, interessant und umfangreich ihre Geschichte eigentlich ist.

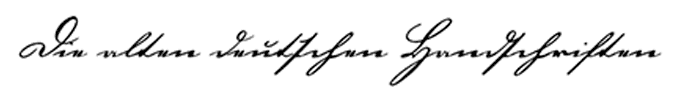

Und alte Schriften gibt es viele. Wobei den Meisten von Ihnen wohl das Sütterlin am ehesten noch ein Begriff ist. Dabei wurde diese Handschrift nur über etwa 17 Jahre lang an den Schulen unterrichtet. 1911 von Ludwig Sütterlin (1865-1917) entwickelt, hielt sie ab 1924 zunächst in Preußen und bis 1930 dann auch in den meisten deutschen Ländern an den Grundschulen Einzug.

Sütterlin

Nachdem mit dem Geheimerlass vom 03.01.1941 bereits die deutschen Druckschriften, wie Gotisch, Schwabacher und Fraktur verboten worden waren, fanden mit dem Runderlass vom 01.09.1941 auch die deutschen Schreibschriften, wie Kurrent, Sütterlin, Offenbacher, Volksschrift und Stäbchenschrift eine jähes Ende. Ab diesem Zeitpunkt werden nur noch die auf der lateinischen Schrift beruhenden handschriftlichen Ausgangsschriften und die Schulausgangsschrift gelehrt sowie die druckschriftliche Antiqua verwendet. Entsprechend sinkt seit dem die Anzahl der Personen, die die alten deutschen Handschriften noch lesen oder gar schreiben können.

Handschrift nach der Schulausgangsschrift

In den Jahrzehnten nach 1950 fand die Offenbacher Schrift als eine der alten deutschen Handschriften lediglich als Zweitschrift hier und da noch Beachtung. Entwickelt wurde diese 1927 von Rudolf Koch (1876-1934) und von dessen Schüler Martin Hermersdorf (1894-1981) erfuhr sie noch eine Weiterentwicklung.

Gegen das ab 1930 bereits verbreitete Sütterlin konnte sich die auch Offenbacher Kurrent genannte Schrift damals zwar nicht mehr durchsetzen, traf aber in Fachkreisen trotzdem auf große Anerkennung und Verbreitung aufgrund ihrer künstlerischen Schönheit und leichteren Schreibbarkeit.

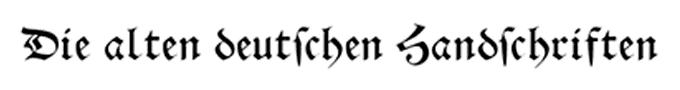

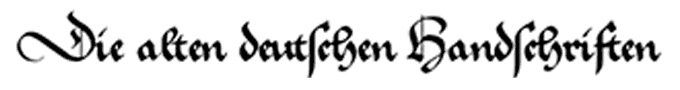

Johann Neudörffer der Ältere (1497-1563) entwickelte mit der Fraktur die im deutschsprachigen Raum bis ins 20. Jh. hinein meistgenutzte Druckschrift, und von dieser abgeleitet, legte er die Grundlagen für die erste deutsche Schreibschrift. Durch seine Schrifterneuerung unterschied man ihrem Stil nach nun drei Schriftarten. Zum einen die als langsam schreibbare Buchschrift Fraktur, zum anderen die als Konzept- und Verkehrsschrift genutzte Kurrent sowie die als Aktenreinschrift verwendete Kanzlei, welche sich stilistisch zwischen den beiden genannten Schriftarten befindet.

Durch die Schüler Neudörffers breitete sich das Werk seiner Nürnberger Schule über viele Städte aus und erfuhr über die nächsten Jahrhunderte eine stete Weiterentwicklung und Veränderung. So entstanden beispielsweise die Dresdner Schule ebenso wie eine niederrheinische und eine schwäbische Schule sowie die Schweizer Schule.

Auch die Entwicklung der Schreibwerkzeuge vom Naturprodukt (Rohrfeder, breitgeschnäbelte Vogelkielfeder und langgeschnäbelte Spitzfeder) bis zum Stahlprodukt (spitze Stahlfeder, Gleichzugfeder, Kugelspitzfeder und Bandzugfeder) beeinflusste mit der Zeit die Schreibweise und das Erscheinungsbild der Deutschen Kurrent bzgl. der Ober- und Unterlängen, dem Grad der Rechtsneigung und dem Verhältnis der Lineatur sowie der Breite der Auf- und Abstriche.

![]() Als Wurzel der sowohl lateinischen als auch der deutschen Schrift gilt die Römische Kapitalis. Und diese geht wiederum zurück auf die Schreibformen der Phönizier (eine Keilschrift 2400 v.Chr. und eine Alphabetschrift 1100 v.Chr.) und der Griechen. Denn deren Schreibformen wurden von den Römern übernommen und weiterentwickelt zur Älteren römischen Kursive ab etwa dem 1. Jahrhundert n. Chr. und zur Jüngeren römischen Kursive ab dem späten 4. Jahrhundert n. Chr.

Als Wurzel der sowohl lateinischen als auch der deutschen Schrift gilt die Römische Kapitalis. Und diese geht wiederum zurück auf die Schreibformen der Phönizier (eine Keilschrift 2400 v.Chr. und eine Alphabetschrift 1100 v.Chr.) und der Griechen. Denn deren Schreibformen wurden von den Römern übernommen und weiterentwickelt zur Älteren römischen Kursive ab etwa dem 1. Jahrhundert n. Chr. und zur Jüngeren römischen Kursive ab dem späten 4. Jahrhundert n. Chr.

Im Zeitraum der folgenden ca. 1000 Jahre entwickelten sich diese Handschriften weiter zur Unzialschrift (4. – 8. Jh.) und zur Halbunzial (5. Jh.) bzw. der Vorkarolingischen Minuskel (8. Jh.), dann weiter zur Karolingischen Minuskel (9. Jh.) und zur Gotischen Minuskel (13. Jh.) sowie der Gotischen Kursive (14 Jh.). In diesen Jahrhunderten ist hauptsächlich mit der Hand auf Pergament, einer leicht behandelten Tierhaut, geschrieben worden. Dabei sind die Großbuchstaben (Majuskel) und die Kleinbuchstaben (Minuskel) getrennt voneinander gesetzt worden. Als Schreibflüssigkeiten wurden z.B. Dornrindentinte (rotbräunlich), Eisengallustinte (schwarz) und Bister (gelb- bis dunkelbraun) sowie für dekorative Zwecke sogenannte Silber- und Goldtinte verwendet.

Mit dem Aufkommen des Buchdrucks im 15. Jahrhundert und der nachfolgenden Papierherstellung aus Zellulose, fanden die Schwabacher, die Antiqua und vor allem die Fraktur mit ihren Versalien (Großbuchstaben) und Gemeinen (Kleinbuchstaben) im Buchdruck Verwendung. Für seine ersten Druckwerke nutzte Johann Gutenberg (ca. 1400 – 1468) allerdings die Textura, welche eine recht ausgeprägte Form der Gotischen Minuskel ist.

![]() In unserer heutigen Zeit besteht unsere Schreibschrift oftmals aus einer Mischung aus Schreib- und Druckbuchstaben und aufgrund der digitalen Entwicklung sind wir immer mehr von gedruckten Worten in wieder voneinander getrennten Groß- und Kleinbuchstaben umgeben. Und durch die Nutzung der Smartphones kommt mit den Emojis und Ähnlichem wieder eine Bildschrift hinzu.

In unserer heutigen Zeit besteht unsere Schreibschrift oftmals aus einer Mischung aus Schreib- und Druckbuchstaben und aufgrund der digitalen Entwicklung sind wir immer mehr von gedruckten Worten in wieder voneinander getrennten Groß- und Kleinbuchstaben umgeben. Und durch die Nutzung der Smartphones kommt mit den Emojis und Ähnlichem wieder eine Bildschrift hinzu.

Bildschrift (durch Piktogramme und Emojis an PC und Smartphone erstellbar)

Lediglich einen kurzen Streifzug durch die Geschichte unserer Schrift kann ich hier darstellen. Aber vielleicht ist Ihre Neugier geweckt oder Sie haben Lust bekommen, mal wieder einen Brief per Hand zu schreiben oder wieder ein interessantes Buch zu lesen. Oder Sie sind neugierig auf den Inhalt eines alten Schriftstückes geworden? Dann sprechen Sie mich gerne an. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude am Schreiben und Lesen und Entdecken.